|

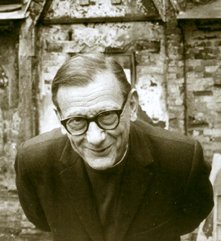

| Jean Daniélou 1905-1974 |

Les témoignages académiques sur

l’œuvre de Jean Daniélou ne manquent pas. En témoigne le magnifique volume intitulé

Epektasis, mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou [1],

paru après qu’il fut élevé à la pourpre cardinalice, où plus de 40

universitaires lui rendaient hommage. Ou encore, au lendemain de sa mort, les

vibrants témoignages d’Henri-Irénée Marrou [2],

de Maurice de Gandillac ou d’Olivier Clément, recueillis dans un numéro spécial

de la revue Axes [3].

On connaît également les

dialogues œcuméniques qu’il entretint avec quelques-uns des grands

intellectuels de son temps, à l’image de sa conversation sur le judaïsme

entamée avec André Chouraqui et qui fut immortalisée sous la forme d’un livre paru aux éditions Beauchesne [4].

Jean Daniélou était également un habitué des réunions intellectuelles

informelles qui se tenaient le dimanche après-midi à Clamart, dans la maison du

philosophe orthodoxe Nicolas Berdiaev [5].

C’est encore lui qui, en 1944, après la fameuse conférence de Georges Bataille

sur le péché, introduisit le débat, non moins fameux, qui s’ensuivit et

auxquels participèrent ou assistèrent Marcel Moré, Maurice Blanchot, Simone de

Beauvoir, Albert Camus, Jean Hyppolite, Pierre Klossowski, Michel Leiris,

Jacques Madaule, Gabriel Marcel, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean

Paulhan et, évidemment, Jean-Paul Sartre [6].

Sont moins connues ses relations

avec les artistes. Qui se souvient, par exemple, que c’est à Jean Daniélou que

Jean Cocteau fit appel afin de traduire

en latin le livret de l’opéra Œdipus Rex que

ce dernier avait écrit à la demande d’Igor Stravinsky dans les années 1920 ? [7]

Qui sait encore la très forte

impression qu’il fit sur le pourtant fort peu impressionnable Paul

Morand ? Nous sommes en 1972, Jean Daniélou, candidat à l’Académie

française, s’apprête selon l’usage à rendre visite aux académiciens. Le 17 juin

de cette année, Paul Morand note dans son journal : « Je compte

dire au cardinal Daniélou : Je voterai pour vous […] Ceci dit, je vomis la

Rome moderne et les prêtres qui disent la messe en tournant le dos à l’autel.

Ne me raisonnez pas, c’est physique. Les dernières prières que j’entendrai

bientôt prononcer à mon chevet seront celles d’un prêtre orthodoxe. » [8]

Mais, deux ans plus tard, le même Morand de noter dans ce même journal au

lendemain du décès de Daniélou : « E. m’annonce la mort du

cardinal Daniélou, l’homme du monde le plus vif, le plus gai, le plus charmant,

qui siégeait souvent à mes côtés, à l’Académie. C’est un grand chagrin ;

je pensais souvent qu’il me fermerait les yeux. » [9]

Paul Morand mourra le 23 juillet

1976 et, le cardinal Daniélou disparu, ce fut bien un prêtre orthodoxe qui

prononça à son chevet les dernières prières qu’il entendit. Ses obsèques

seront célébrées par le métropolite Mélétios, exarque du patriarche de

Constantinople à la cathédrale orthodoxe Saint-Etienne, sise rue Georges-Bizet,

à Paris. Ses cendres rejoindront enfin celles de son épouse Hélène, au

cimetière orthodoxe de Trieste…

[1]Ouvrage

collectif paru aux éditions Beauchesne en 1972.

[2]

Rappelons que Jean Daniélou se partagea avec Henri-Irénée Marrou le travail

nécessaire à la mise au point du premier volume de la Nouvelle Histoire de l’Eglise, De

la persécution de Dioclétien à la mort de Grégoire le Grand (303-604),

Paris, éd. du Seuil.

[3]

Jean Daniélou : 1905-1974, ouvrage

collectif publié par la Société des amis du cardinal Daniélou, Paris, éd. Axes/

Cerf, 1975.

[5]

Cf. Marie-Madeleine Davy, Nicolas

Berdiaev ou la Révolution de l'Esprit, éd. Albin Michel, coll. Espaces

libres, 1999.

[6]

Georges Bataille, Discussion sur le péché,

éd. Lignes, 2010. Ce livre réunit pour la première fois le texte intégral de la

conférence prononcée le 5 mars 1944 par Georges Bataille, l’introduction aux

débats de Daniélou et enfin, la célèbre « discussion » qui a suivi. Sur ce même

événement, on pourra aussi se référer avec profit au livre d’Etienne Fouilloux, Christianisme et eschatologie, Dieu Vivant, 1945-1955, éd. CLD, 2015.

[7]

Pour en savoir plus dur cet opéra qui fut créé le 30 mai 1927 au Théâtre Sarah

Bernhardt sous la forme d’un oratorio, cf.

Max Jacob, Jean Cocteau, Correspondance

1917-1944, éd. Paris-Méditerranée/Ecrits des Hautes-Terres, 2000, p. 252 et

254, note 2. Pour plus de détails encore sur cette œuvre collégiale, on pourra

se reporter à : Jean Cocteau, Journal

d’un inconnu, éd. Grasset, 1953, pp. 219-224 et Denise Tual, Le temps dévoré, éd. Fayard, 1980, pp.

253-268.

[8]

Paul Morand, Journal inutile, 1968-1972, vol. 1, éd. Gallimard, coll. Les cahiers de la NRF, 2001, p. 729. Le 3 novembre

1972, Morand reçoit effectivement la visite de Daniélou. La description qu’il

en donne est, tout à la fois, un bel exemple du style de Morand et de celui de

Jean Daniélou ! « Visite du cardinal Daniélou. Je le reçois au

salon, mais par politesse envers un prince de l’Eglise, je fais une partie du

chemin vers lui. Son admirable entrée : au lieu de suivre Raymond qui,

après lui avoir ouvert la porte, le conduit vers moi, Daniélou lui jette son

pardessus, le précède, traverse le hall en volant et s’élance les bras ouverts.

Décomposons : Daniélou : " Je

ne tolérerai pas que vous fassiez tant de pas vers moi, je tiens à abréger

cette politesse qui, chez un homme d’âge et de renom, me gêne" ;

il me tombe dans les bras, les deux mains tendues ; cet élan se traduit

par : " Vous avez eu la bonté de dire à mon beau-frère Isard que vous

voteriez pour moi ; grâces vous soient rendues, je suis éperdu de

reconnaissance. " Tout ceci, très au point, très bien joué, par un homme

fin, éveillé, rapide, rompu aux usages. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire